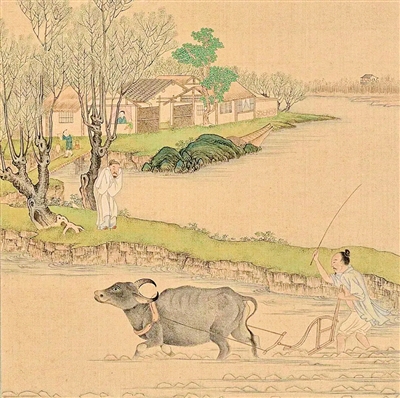

农耕图 据网络

一年之计在于春,目前全国从南到北陆续进入了春耕时间。我国农耕文化源远流长、博大精深。春耕是农耕文化的重要环节,古代的诗人们留下了许多描绘春耕劳作的诗句,尤其是作为诗歌高峰的唐宋时期,诗人们更是妙笔生花,为后人呈现了那时春耕备播的生动场景。

布谷处处催春种

春耕是农业生产的关键时期,历朝历代都非常重视。“春耕”的说法最早见于《列子》,《荀子》中更是出现了“春耕”一词:“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝。”

春耕季节性强,时间短,唐太宗李世民专门设立了“知春官”,其最重要的职责就是提醒农民搞好春耕生产。唐代开始,还将二月初二定为“耕事节”或“劳农节”,皇帝率百官到田里耕地、松土,带头参加劳动,以示重视农业生产和春耕备播。

唐代杜甫在《洗兵马》一诗中写道:“田家望望惜雨干,布谷处处催春种。”这句诗就是一个生动的镜头,可以想见,彼时的农民正在干旱的田里准备春耕春种的场景,他们忧心忡忡的心情也跃然纸上,但是春耕备播一刻也不能停。

曾任永嘉县令的唐代诗人崔道融,对于农业更是上心,一次他在下乡途中,偶然遇到一个老农抓住雨后墒情好的机会,昼夜不停加快春耕,遂写下《田上》一诗:“雨足高田白,披蓑半夜耕。人牛力俱尽,东方殊未明。”

唐玄宗时期进士、诗人丘为的《题农父庐舍》更是写道:“东风何时至?已绿湖上山。湖上春既早,田家日不闲。沟塍流水处,耒耜平芜间。薄暮饭牛罢,归来还闭关。”这首诗描写了农民春耕时节忙碌的生活,农民在田间耕作,直到傍晚时分回家将辛劳一天的耕牛喂饮后,才能关上柴门休息。

眷然抚耒耜

唐宋时期,农业生产工具不断发展,曲辕犁、筒车等农具的出现,使农业生产力得到了显著的提高,对于春耕生产十分有利。

唐代诗人对于当时的耕作工具很是敏感,也多有歌咏,丘为的《题农父庐舍》一诗在描写农民春耕时节忙碌生活的同时,还写到农民使用传统农具耒耜的情况。

耒耜是先秦时期主要的翻地农具,由于这种农具使用简单方便,到了唐代仍然被农人所青睐。

唐宋八大家之一的柳宗元《首春逢耕者》一诗写道:“南楚春候早,余寒已滋荣。土膏释原野,白蛰竞所营。缀景未及郊,穑人先偶耕……眷然抚耒耜,回首烟云横。”柳宗元这首春耕诗,就记载了永州当地百姓春耕也在使用耒耜。

唐代诗人钱起在《南溪春耕》诗中也写道:“溪雨有余润,土膏宁厌开。沟塍落花尽,耒耜度云回。谁道耦耕倦,仍兼胜赏催。日长农有暇,悔不带经来。”这里诗人也写到了耒耜,可见耒耜是当时春耕常用农具之一。

为此,唐代诗人陆龟蒙专门写了《耒耜经》,记载耒耜等当时常用的农具。其中记载江南水田地区出现的“江东犁”,即曲辕犁,它由11个部件构成,其中犁壁是铁质的,而犁底、犁箭、犁辕等均是木制的。“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅”——耕田时,推进犁评,犁箭向下,入土可深;拉退犁评,犁箭向上,入土可浅,深耕、浅耕可运用自如。曲辕犁的出现,改变了唐代以前二牛抬杠式的耕作,提高了农户单位生产的能力。唐代诗人李白《赠从弟冽》一诗中也写道:“日出布谷鸣,田家拥锄犁。”就是说,当时的春耕大量使用了锄和犁。

唐代又发明和使用了筒车。筒车就是利用水流推动转轮来提水灌溉的农具。唐代陈廷章在其《水轮赋》中对筒车有生动具体的描述:“水能利物,轮乃曲成。升降满农夫之用,低徊随匠氏之程。始崩腾以电散,俄宛转以风生。虽破浪于川湄,善行无迹;既斡流于波面,终夜有声。”他的描述,是把木制的轮子架设在流水之上,利用水流冲击的力量使木轮转动,这样就可以引水上升,进行灌溉,甚至为了抢农时,昼夜不停地灌溉。

唐代普遍应用筒车灌溉农田,也给春耕春播生产带来了极大便利,杜甫《春水》诗中写道:“接缕垂芳饵,连筒灌小园。已添无数鸟,争浴故相喧。”诗中的“连筒灌小园”,就是说筒车在灌溉田园。

筒车到了宋代继续发扬光大,仍会运用于农田的灌溉。据宋代李寔记载,“川中水车如纱车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则留水,高则泻水”。筒车给春耕生产带来便利,解决了旱时的难题。

有了可手的农具,有了抗旱的筒车,再加上农人的辛勤劳作,农业生产自然就向好发展。

青梯万级搭青天

宋代的诗歌不仅生动地描写了农业生产的热闹场景,还会记载当时农业技术的应用。宋神宗时期,汀州通判、诗人郭祥正的《田家四时》诗描述了雨后春耕以及种植管理各种农作物的繁忙场面:“田田时雨足,鞭牛务深耕。选种随土宜,播掷糯与粳。条桑去蠹枝,柔柔待春荣。春事不可缓,春鸟亦已鸣。”

宋代农业生产力的提高,还表现在生产技术的改进等方面。北宋初年诗人林逋十分关注南方湖水改造农田的生产技术,他写过一首《葑田》诗:“淤泥肥黑稻秧青,阔盖深流旋旋生。拟倩湖君书版籍,水仙今佃老农耕。”描写了老农湖上春耕的场景以及葑田种植水稻的方式。

这种技术就是在水上造土,缚土为筏,整土其上,即在湖沼深水底部打好架子,四周及底部用泥土封实而成的农田,可在水面上漂浮,然后种植水稻。这是无地少地农民在地狭人稠的南方,利用自然条件发明创造的耕作方式。

在宋代葑田技术的推广使用范围十分广泛,江浙、淮东、两广一带都有使用,其中江浙最多。与梯田和圩田有所不同,葑田在种植粮食作物的同时,还大量地种植蔬菜。

说到梯田,其实梯田之名始见于宋代,南宋诗人范成大在《骖鸾录》中记载了他游历袁州(今江西宜春)时所看到的情景,“岭阪上皆禾田,层层而上至顶,名梯田。”宋代闽、江、淮、浙等地都有许多梯田的分布,以福建梯田最多。

南宋大诗人杨万里曾经经过一个叫石磨岭的地方,那里的梯田层峦叠嶂,几乎直插云霄,于是他写下《过石磨岭岭皆创为田直至其顶》一诗:“翠带千镮束翠峦,青梯万级搭青天。长淮见说田生棘,此地都将岭作田。”“青梯万级搭青天”把石磨岭的梯田写神了,那高耸入云的画面扑面而来。

宋代诗人张舜民《村居》一诗也写到了梯田:“水绕陂田竹绕篱,榆钱落尽槿花稀。夕阳牛背无人卧,带得寒鸦两两归。”说明当时的梯田水浇条件还是不错的,也因此带来了悠然自得的田园生活。

宋代的陆游对春耕情有独钟,他在《北园杂咏》诗中描绘了梯田春耕前繁忙的景象:“锄麦家家趁晚晴,筑陂处处待春耕。小槽酒熟豚蹄美,剩与儿童乐太平。”

宋代山区人们开发梯田增加土地面积,而湖区和水滨地区,则是筑圩围田新增耕地面积。宋代胡仲参《圩田》诗就写道:“圩田依涧水,入夏未栽禾。不是春耕晚,山中寒气多。”圩田这种技术逐渐在长江下游太湖地区推广开来,这些地区大规模筑圩围田,星罗棋布,有效地增加了耕地面积,增加了粮食产量。

唐宋诗人的大量春耕诗词,给我们留下一幅幅难忘的春耕画面,同时也反映出当时的社会面貌,是农业生产生活的真实写照和难能可贵的春耕生产史料。

据《天津日报》