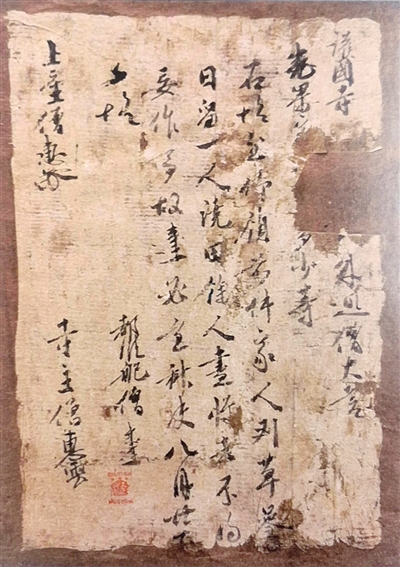

《唐护国寺三纲令外巡僧大辩领家人刘草浇田帖》文书

唐代(618-907年)

这是1件8世纪晚期位于于阗的护国寺三纲所下的帖文。中国古代寺院中设有寺主、都维那和上座3个统领僧众的僧职,此文书中护国寺的三纲下令外巡僧大辩率领寺院的依附人口(即家人,又称“寺户”)为寺院浇田、割草。这件寺院帖文对于了解于阗的寺院组织和寺院经济有重要意义。

世俗人物壁画

唐代(618-907年)

丹丹乌里克遗址群中的佛教遗址主要分布在遗址区的西部,共计15处。英国探险家斯坦因在这一地区发现了大小7栋建筑物,分别加以编号,称为“南方寺院群”。CD10佛寺遗址位于“南方寺院群”的最东部,是一处四角和中间有柱子的方形建筑遗址,推测是佛堂。此组壁画位于CD10佛寺西北墙面,残存一排十余身人物像,有圆形头光,戴花冠,着圆领短袖袍,系腰带,巾带自背后绕双肘垂下,双手捧于胸前作供养状,或持物,跪于一格纹毯上。其中两人袒上身、下着裙,盘腿而坐,右手支膝。画面下方为一排方形幡状物。画面左下角残存两个供养人头部,其间有一朵莲花。此组壁画描绘的是于阗世俗人物,从壁画人物形象可以了解当时于阗人的精神风貌。这些壁画带有明显的于阗画派画风,是我们了解于阗画派的珍贵实物资料。

按:本文以历史考据为骨、文学想象为翼,将于阗国的佛教信仰、丝路贸易、法律纠纷与宗教战争熔铸为一幅西域史诗画卷。文中细节多可在敦煌文书、考古发现与史籍记载中找到依据,展现了唐代西域“汉胡交融、政教共生”的独特文明形态。

一、风蚀的佛光

杰谢镇的残垣浸泡在暮色里,沙粒像无数把金刚杵,将夯土城墙凿出蜂巢般的孔窍。护国寺的泥塑菩萨却依然低眉含笑,衣褶间金粉流转如初——那是尉迟王族年年从牛头山采来的金砂混着驼乳研磨而成。汉僧玄照跪在正殿东壁,用孔雀石绿填补飞天褪色的飘带时,腕间悬着的于阗玉髓突然轻颤。

“听见了吗?”师傅圆寂前枯槁的手曾指向北方,“风里有尉迟胜将军的马蹄声。”彼时少年玄照不解,而今方知:每当沙暴啃噬佛塔,檐角十二枚青铜铎便齐齐嗡鸣,宛如四十年前那位归唐的于阗王族策马过河西走廊,腰间皮囊里舍利子与念珠相撞的清音。

沙粒从藻井裂缝间簌簌坠落,在《千佛图》上堆出细小的丘壑。玄照以舌尖润开陈年朱砂,忽见壁画裂隙深处闪过一抹鎏金——竟是半枚嵌在泥灰里的尉迟家徽,八瓣莲花中央蜷着只青铜迦陵频伽。师傅临终的叹息此刻穿透时光:“贞观二十三年,尉迟跋质那将军奉诏入长安献《降魔图》,临行前熔了祖传金冠为菩萨塑金身……你瞧这金粉,是王族血脉化成的佛光。”

殿外忽起狂风,将沙尘旋成一道金褐色的经幢。玄照踉跄扶住供桌,案上铜灯里的于阗河子玉灯油正泛起涟漪。他猛然想起昨日在烽燧残碑上拓得的文字:“开元十五年,尉迟伏师战护法寺,以血书《法华》退吐蕃。”沙粒击打窗棂的声音愈发急促,恍惚间竟似千万僧众在虚空中共诵:“譬如高原穿凿求水,若见湿泥,知水必近……”

二、驴耳上的莲花印

粟特商人康努尔掀起毡帘时,护国寺后院的沙枣树正簌簌抖落金屑般的花粉。玄照跪在伽蓝香案前,手中的于阗玉髓擦过铜镜背面——那是尉迟王族赠寺的《文殊问疾图》,镜缘刻着八瓣莲花缠枝纹。铜光流转间,镜面忽映出灰驴左耳的血痂:本应烙着官驿“驿”字的位置,赫然绽开一朵莲花,花瓣边缘泛着牛头山金砂特有的赤色。

“这驴分明是粟特商队穿越葱岭时赠我的!”康努尔解下绣满祆教神鸟的织锦腰带,抖出卷泛黄的波斯契约。玄照却将铜镜转向日光,镜背文殊菩萨的狮子座下,正镌着与驴耳如出一辙的莲花徽记——尉迟家建寺时特制的火印,莲心嵌着昆仑玉屑,遇光便流转出孔雀蓝的星芒。

“三日前你借驴时说,要运《法华经》去质逻城超度战殁的吐蕃士卒。”玄照的指尖抚过莲花烙印,灰驴忽然昂首嘶鸣,震得檐角铜铎叮咚作响。纷扬的沙尘里,他恍惚看见阿摩支尉迟上月巡寺时的场景:刺史的朱红袈裟拂过驴背,掌心按在莲花印上轻诵:“《大智度论》有云,畜生道众生亦可为佛法器,此驴既烙毗沙门天王座骑之印,当知它驮得动经卷,却驮不动贪念。”

康努尔的金耳环在风里晃成一片虚影,玄照却注意到他皮靴上沾着克里雅河畔特有的赤胶泥——那正是吐蕃斥候昨日伏击唐军粮队之地。铜镜忽然倾斜,将一束日光钉在驴鞍暗袋上:半截泛着青光的于阗玉牒滑落沙地,刻着“开元二十三年,尉迟氏献驴八十匹助修天王殿”的汉文。

三、刺史的贝叶经

质逻刺史府的青铜灯树映得满室流金,阿摩支尉迟的朱笔悬在一卷贝叶经上,经文字迹如蚁群跋涉过千年的风沙。这位于阗王族后裔的眉心,世代点着金刚杵形朱砂——传说文殊菩萨曾化现牛头山石窟,剑锋一滴灯油坠在此处,灼出永不褪色的护法印记。案头青玉雕的迦提婆树渗出寒意,叶片脉络间凝着玉龙喀什河的冰霜,树根处嵌着玄奘西行时赠予尉迟王族的梵文偈语:“譬如妙华璎,佛陀所赞叹。”

当护国寺驴案诉状与吐蕃密报的狼毛封筒同时送达,尉迟解开颈间金锁。这锁非中原形制,而是于阗匠人照《金光明经》所载毗沙门天王法相铸造:忿怒天王骑狮踏云,狮口衔着的锁芯暗格里,藏着一卷于阗文《建寺疏》。羊皮纸展开时簌簌落下一粒赤砂金,正映出壁上悬挂的《牛头山圣迹图》——“昔尉迟散跋婆王于牛头山掘地七丈,得阿育王所藏佛陀额骨舍利,遂熔金冠为汁,混昆仑玉浆、于阗河金砂,铸此锁为三十六寺护法信物……”尉迟的指尖抚过先祖手书,忽然触到纸背凹凸的印记。就着烛光细看,竟是唐人张议潮收复沙州后,与于阗王尉迟胜盟誓时的联名花押。

窗外忽传来驼铃碎响,惊得贝叶经翻起一角。泛黄的叶脉间,赫然显现几行血书小字,似是开元年间某位戍边汉僧的绝笔:“吐蕃围牛头山,尉迟伏师将军以血写《法华经》退敌,经成而亡,天降舍利如雨。”尉迟猛然抬头,护国寺方向正升起青烟——那是玄照每日清晨焚烧《金刚经》残页为烽燧戍卒祈福的痕迹。

他蘸满朱砂的笔尖终于落下,在驴案文书批下“依《十诵律》畜物归属法”时,锁中坠出的赤砂金忽然滚向案头玉树。冰霜遇金而融,凝成一滴浑圆水珠,其中竟浮出灰驴耳畔莲花烙的倒影,花心处微雕的“尉迟”二字,正是二百年前散跋婆王的亲笔。

四、将军的檀香铠

杨晋卿的玄铁明光铠浸在柏木桶中,深褐色的檀香油泛起涟漪,将护国寺梁柱间漏下的天光揉碎成点点金斑。这桶油是去年浴佛节时,玄照带人从牛头山千年檀树上刮取的树脂,混着于阗王室秘藏的七宝粉——金屑辟刀兵,砗磲挡瘴气,琉璃破幻术,琥珀凝神魂。将军的手指抚过胸甲上錾刻的《心经》,那些银丝嵌就的梵文在油中竟如活物般游动,恍如二十年前在五台山文殊院地宫里见过的《龙藏经》。

“咸亨元年,我跪在文殊菩萨狮吼像前立誓,愿以武入道护持佛法。”杨晋卿的指尖在“无挂碍故,无有恐怖”八字上摩挲,铠甲突然发出磬钟般的清响。副将捧来护臂时,他瞥见内侧新刻的一行小楷:“沙州张氏女奉刻,愿父兄骸骨早离阿鼻。”这才想起三日前那个穿越吐蕃防线报讯的河西孤女,铠甲缝隙里还沾着她破碎的襦裙血丝。

青烟从护国寺方向蛇形而至,在军帐顶棚聚成曼荼罗状的云纹。杨晋卿猛然抽出浸透檀香的胫甲,甲片上《楞严咒》的刻痕正渗出淡金液滴——这是玄照特制的“降魔油”,遇敌血则燃。昨夜烽燧密报的细节突然刺痛神经:吐蕃赞普请来的天竺僧,携带着那烂陀寺的《大日经》梵匣与金刚杵,在且末河畔用战俘头颅垒成七重浮屠。

“报!护国寺驴案证人康努尔逃往且末河方向!”探马闯入时带进的风沙,在檀香油面凝成微型沙暴。杨晋卿抓起护心镜,镜面阴刻的千手观音像正映出自己扭曲的面容——那还是天宝年间在安西都护府受赐此甲时,龟兹匠人用佛骨粉混合丹砂绘制的辟邪纹。

铠甲着身的瞬间,帐外忽然传来法螺长鸣。将军转头望去,护国寺的灰驴正立在辕门外,驮着玄照紧急送来的《仁王护国经》铜匣。驴耳上的莲花烙在暮色中泛出血色,恰与吐蕃密探羊皮图上的标记重合。杨晋卿握紧刀柄,檀香混着血腥气突然灌满鼻腔:四十年前怛罗斯河畔,高仙芝的陌刀队也曾弥漫这般气息。

五、月光下的毗沙门

子夜的法堂,三簇灯火在经幡间摇曳,将三种经文的投影糅在斑驳的泥墙上:汉文《唐律疏议》的方正墨迹如棋盘,于阗文《僧祇律》的蝌蚪字似涟漪,梵文《毗奈耶》的天城体则如金刚杵刺破虚空。阿摩支尉迟解开赭色袈裟,右肩裸露处赫然纹着牛头山圣迹图——这是于阗王族听讼的古礼,传说初代尉迟王在此处肩扛佛陀舍利塔走过流沙河。

“凭这卷波斯契约,驴当归粟特商队!”康努尔挥动羊皮纸,祆教密特拉神的金像从领口滑出,撞在《唐律》卷轴上叮当作响。尉迟未语,指尖轻叩案头青玉迦提婆树,叶片间突然坠下一滴玉龙喀什河的冰水,正落在灰驴耳畔莲花烙印中央。

月光恰在此刻穿透沙尘,像文殊菩萨的智慧剑劈开法堂北墙。斑驳壁画中,毗沙门天王战马的双目突然流转金光——那竟是用尉迟王族秘传的“木鹿山夜光玉”镶嵌而成。马额处八瓣莲花烙随着月华渐盛,莲心处浮出蝌蚪状的于阗铭文:“开元七年,尉迟眺献天王坐骑百匹,烙此印为护法牲。”

康努尔的金耳环突然炸裂,碎金片中滚出一粒刻着吐蕃密咒的青金石。玄照手中的铜镜应声转向壁画,镜背文殊菩萨的狮吼像正与毗沙门天王法相对视——当年尉迟胜将军归唐前,特请于阗画师绘此“文武双圣图”,暗藏破魔真言。

“此印乃尉迟王血混金砂所铸,”刺史的声音惊起梁间沉睡的渡鸦,“见印如见牛头山佛牙塔。”狂风撞开法堂木门,卷着《金刚经》残页扑向那匹壁画战马。但见月光裹着经文字句渗入马眼,整面墙壁突然传来马蹄踏碎阿修罗骨的轰鸣。

六、佛前砂的审判

玄照捧出的佛钵泛着冷冽青光,钵底阴刻着尉迟王族七代供养人的花押。这钵原是牛头山石窟的镇窟之宝,百年前尉迟伏师将军以战死的吐蕃王子颅骨熔铸,内壁还留着高僧用佛骨笔书写的《大云经》。此刻盛满的金刚砂,混着于阗河底的星芒石、牛头山巅的雷击木灰,在月光下泛出紫金异彩。

阿摩支尉迟抓握砂粒时,腕间金镯突然振鸣。砂从指缝泻落的刹那,护国寺地窖珍藏的八十卷《华严经》无风自动,经页翻飞声如海潮拍岸。三盏长明灯的火苗陡然拔高,将刺史的影子投在《毗沙门天王出征图》上,竟似天王真身附体。

“若砂落成莲花,驴归佛门;若现驼蹄,驴归商旅。”尉迟的祝祷词惊起梁间十三只木雕迦楼罗,这些镇寺神鸟的翅膀上还沾着开元年间香客的祈愿金箔。康努尔倒退半步,胸前的祆教日月牌撞上佛钵,溅起的砂粒在空中凝成浑天仪般的星阵。

狂风穿堂而过时,玄照腕间的于阗玉髓突然迸裂。砂粒如受梵音指引,在《千佛经幡》上织出立体的金刚界曼荼罗——中央八瓣莲花缓缓旋转,十六瓣外轮上浮现金刚杵、法螺、宝瓶等法器虚影。更骇人的是莲花心蕊处,竟用砂粒缀出吐蕃密咒“卍”字反纹,恰与康努尔怀中跌落的密信印鉴吻合。

“吐蕃许你十匹青海骢,换的是护国寺烽燧图!”杨晋卿的吼声混着檀香铠的铮鸣破空而至。康努尔跪地时,颈间青金石念珠骤然绷断,三十六颗珠子滚入砂阵,每颗内部都浮出微雕的吐蕃骑兵布防图。玄照这才惊觉,那驴鞍暗袋里搜出的于阗玉牒,背面竟用酸蚀法刻着烽燧暗道方位。

尉迟拾起一粒沾血的星芒砂,就着月光细看:砂芯里封存着尉迟胜将军的银发,这是当年他削发代首向唐太宗立誓的遗物。砂粒坠入佛钵的刹那,曼荼罗突然坍缩成莲花印,烙在灰驴左耳的伤疤竟开始愈合,生出朵朵金线绣成的八瓣莲纹。

七、烽烟里的转经筒

杨晋卿的檀香铠在月光下蒸腾出青烟,他亲手将《金光明经》铜匣捆上驴背时,发现灰驴耳畔的莲花烙竟渗出金液——那是尉迟王族以牛头山朱砂、玉龙喀什河金泥秘制的“降魔血”。阿摩支尉迟解下颈间毗沙门天王金锁,将其扣入转经筒轴心,筒身刻满于阗、汉、梵三体《大悲咒》,每转一圈便有七粒舍利子在暗格中轻叩,声如敦煌莫高窟檐角的铁马。

“此去且末河畔六百里,逢烽燧则换马,遇流沙则观星。”尉迟将贝叶经塞入驴鞍暗层,经卷缝隙里滑出一串人骨念珠,正是开元年间战死的戍卒遗骸所制。玄照以舌尖血在驴额点出文殊菩萨五髻智印,血迹未干便凝成琉璃状的“吽”字种子符。

三日后,吐蕃军阵前的七层浮屠轰然崩塌——并非因唐军箭矢,而是被万僧诵经声震碎地基。杨晋卿的玄甲骑阵中,灰驴驮着的转经筒正迸射金光,筒内尉迟王族供奉的佛陀顶骨舍利,将《金光明经》的梵文投射至云端。吐蕃天竺僧手持的《大日经》梵匣突然自燃,火中竟现出牛头山毗沙门天王法相,战马铁蹄踏碎密宗坛城。

康努尔混在吐蕃军中欲刺探情报,却被转经筒的“吽”字音波掀翻在地。他怀中那份绘有护国寺地道的羊皮图,被狂风卷上高空,与玄照早先焚化的《金刚经》灰烬交融,化作一场金雪覆住唐军铁骑。杨晋卿挥刀斩断吐蕃帅旗时,旗杆断裂处涌出黑血,凝成八瓣莲花的形状——正是尉迟王族火印的诅咒。

七日后,质逻城残碑上多了一行于阗文:“建中二年秋,佛法破魔军于此。”而护国寺马厩遗址中,后人掘出一具驴骨,额间嵌着化为玉髓的“吽”字印,脊椎上整整齐齐排列着《金光明经》的汉文残片,字迹似用朱砂混着吐蕃人血书写。

注:

1.丹丹乌里克护国寺:护国寺是唐代丹丹乌里克遗址(今新疆策勒县境内)中唯一明确的汉僧寺院,其遗址出土的汉文文书记载了建中二年(781年)的借驴纠纷诉状,印证了寺院兼具宗教与世俗司法职能。寺内壁画融合犍陀罗艺术与中原线描技法,尤以《毗沙门天王巡视图》及《传丝公主》木板画闻名,现藏于大英博物馆。2002年中日联合考古队对遗址壁画进行修复,采用多国技术拼接加固,揭示了唐代西域佛教艺术的东西交融特征。

2.杰谢镇:杰谢镇为唐代丹丹乌里克的行政称谓,属“六城”体系管辖,长官为质逻刺史阿摩支尉迟,镇守使为杨晋卿。其地理特征为沙山环绕的绿洲聚落,沿干涸古河道分布,存有佛寺、民居、灌溉渠等遗迹,反映了丝路南道城镇的典型生态结构。遗址约废弃于8世纪末,推测与克里雅河改道、吐蕃扩张或丝路贸易线路变迁相关,但具体原因仍为历史悬案。

3.质逻刺史阿摩支尉迟:质逻刺史为唐代于阗镇下辖的二级行政单位“六城”体系中的地方长官,负责民政与司法事务。其官职名“阿摩支”源于于阗王族尉迟氏的称号,表明其兼具地方行政官与王族成员的双重身份。根据丹丹乌里克遗址出土的汉文文书记载,阿摩支尉迟曾在建中年间(780-783年)参与处理护国寺借驴纠纷案,审判时结合《唐律疏议》、于阗俗例及佛教戒律,体现了唐代西域“三法并立”的治理特征。尉迟氏自汉代起统治于阗,唐代仍为西域重要政治势力,其家族成员常兼任地方官职与军事职务,形成“政教一体”的地方治理模式。

4.镇守将军杨晋卿:安西都护府下辖杰谢镇的军事长官,职衔为“知镇官将军”,负责边防戍守及军需调配。其名见于丹丹乌里克出土的多件唐代文书,如《唐某年十二月二十三日杰谢镇知镇官将军杨晋卿限纳牛皮及鹑鸟翎帖》,内容涉及向当地百姓征调牛皮、鹑鸟翎等军需物资,反映了唐军在西域绿洲城镇的补给机制。其职责还包括协同处理与军务相关的民事纠纷,如《唐大历三年典成铣牒》记载其下属典成铣代理百姓诉讼,表明镇守军在一定范围内参与地方司法。杨晋卿的活动年代约在8世纪中后期,正值吐蕃扩张威胁西域之际,其军事部署与文书行政为研究唐代边疆防御体系提供了关键实证。

5.尉迟家族与于阗佛教:于阗王族尉迟氏自南北朝起以护法者自居,丹丹乌里克护国寺的莲花火印、牛头山金砂装饰及毗沙门天王信仰,均体现其“政教一体”的治理传统。尉迟胜归唐事件(参见《新唐书·西域传》)及尉迟乙僧的“于阗画派”,进一步佐证了该家族在丝路佛教传播中的核心作用。

6.唐代西域司法实践:护国寺驴案文书反映唐代西域“三法并立”的司法特征:汉律《唐律疏议》、于阗俗例《僧祇律》与佛教戒律《毗奈耶》共同构成审判依据。斯坦因发掘的诉状残卷中“杨晋卿监临”朱批,揭示了边镇将领参与民事纠纷仲裁的特殊机制。

7.行政与军事体系:唐代于阗镇下设“六城”作为二级行政单位,质逻为六城之一,其刺史多由尉迟王族成员担任,兼具地方治理与宗教权威。镇守将军则直属安西都护府,负责军事防务,形成“文官治民、武官戍边”的边疆管理模式。

8.尉迟氏与唐朝的关系:于阗尉迟家族自南北朝起臣属中原王朝,唐高宗时正式设于阗都督府,尉迟氏首领受封都督并领“阿摩支”称号,成为唐朝羁縻统治西域的代理人。

赏析

作者以考古学家拼接壁画的严谨笔触,在历史的断裂处构筑起一座文字搭建的丹丹乌里克遗址。

一、物质叙事中的文明叠影

文本中流动着七种具有文明指涉的物质符号:尉迟王族的青铜迦陵频伽徽章、孔雀石绿颜料、波斯契约的狼毛封筒、吐蕃青金石密咒珠、于阗玉髓法器、檀香铠上的錾刻经文、玄铁转经筒内的舍利子。这些器物在丝绸之路上形成物质交换链,敦煌文书中的“借驴案”在此转化为承载文明碰撞的叙事容器。驴耳莲花烙印成为微型文明剧场,祆教密特拉神像与《十诵律》在此短兵相接,吐蕃密咒与文殊智慧剑在此角力。

二、时间褶皱里的信仰拓扑

作者开创性地将不同时间维度的宗教事件拓扑折叠:贞观年间的尉迟跋质那熔金冠事件,与建中年间的驴案审判,通过护国寺壁画裂隙中的尉迟家徽形成时空隧道。这种非线性叙事在贝叶经的血书绝笔与青玉迦提婆树的冰霜之间,构建出佛教“三世因果”的立体时空观。当玄照腕间玉髓迸裂的瞬间,公元781年的司法审判与开元年间血写《法华经》的护法战争,在金刚砂曼荼罗中完成因果闭环。

三、语言炼金术的解码困境

文本刻意制造的阅读障碍恰是文明交融的隐喻:于阗文、梵文、汉文律典在法堂墙壁投射的经文博弈,对应着敦煌文书残卷的破译困境。作者将语言符码转化为物质存在——尉迟刺史颈间金锁的《建寺疏》羊皮纸,实为解构文本的元叙事密钥。这种语言炼金术在“驴”的符号嬗变中达到巅峰:粟特商队的驮畜、吐蕃间谍的信息载体、最终升华为驮负《金光明经》的法器,完成从生物到文化符号的语义跃迁。

四、神性解构与世俗重构

文本以惊人的解构勇气将佛教圣物降维:佛陀顶骨舍利成为投影战争的激光发生器,戍卒遗骨念珠化作情报传递工具,《仁王护国经》铜匣蜕变为定向声波武器。这种祛魅书写并非对神性的消解,而是展现宗教器物在历史暴力中的功能性异化。当灰驴额间的“吽”字印凝结为玉髓,世俗司法纠纷的证物最终升华为文明纪念碑,完成从工具理性到价值理性的惊人飞跃。

在这部后现代主义历史小说中,丹丹乌里克遗址不再是考古报告中的地理坐标,而是成为文明熵增过程的标本切片。作者用虚构的驴鸣穿透时光壁垒,让我们在风蚀的佛光中听见了文明基因链断裂前的最后颤音。那些嵌在文本裂隙中的历史真相,正随着青铜铎的共振,在现实与虚构的量子叠加态中持续轰鸣。

小迪