尚想黄绮,意想疾于繇,年在衰。吾比之钟、张,钟当抗行,或谓过之;张草犹当雁行。然张精熟,池水尽墨,假令寘人耽之若此,未必谢之。后之达解者,知其评之不虚也。临池学书,池水尽黑,好之绝伦,吾及弗及也。

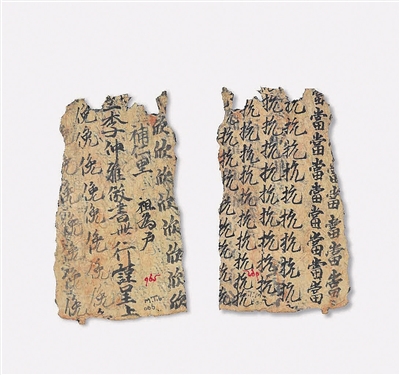

——20世纪敦煌文献中经生习字作品《尚想黄绮帖》(编号S.3287)

引子

最近我对和田的历史文化很上头,也一直在搜集相关的有趣故事。前几天,单位报纸编辑部的郑战魁同志给我说:“咱们和田博物馆有唐于阗学生习字文书《兰亭序》《尚想黄绮帖》残片,与斯坦因在策勒盗掘的习字残片一模一样,都是一个叫李仲雅学生写的。”这个信息引起了我的浓厚的兴趣,查找有关资料,了解英国大英图书馆藏斯坦因第二次探险在和田麻札塔格遗址发现的一件《兰亭序》编号:MT.b.006(Or.8211/965r),《尚想黄绮帖》编号:MT.b.006(Or.8211/965v),习字文书为同一学生李仲雅习字之作。因为习字中间存有学生的题记:“补仁里祖为户口生李仲雅仿书册[四十]行谨呈上。”

荣新江教授说:“1969年吐鲁番出土的《论语·郑氏注》抄本的题记与此相似,并认为于阗的教育至少是汉人子弟的教育和内地没有什么不同,学生都遵循一定的规范读书习字。”

我又不断地查阅史料,方知:长寿元年(692)十月,唐朝复置安西四镇,并发三万汉军驻守西域。此后必定有不少通文墨的中原官人进入西域地区,中原的传统文化也随之大量流入安西四镇地区。随军的儿童也要学习书法,《兰亭序》《尚想黄绮帖》的习字更可能出自学童手笔。

李仲雅这个名字在我脑海萦绕数日,我决定写一篇关于他的传奇《墨灵丝路记》……

家世设定

我笔下的李仲雅出身于阗国尉迟王室汉化支系,高祖时受唐册封为“汉玉都督”,故改汉姓李。其家族世代掌玉龙喀什河采玉事宜,宅邸“琅玕馆”藏有长安御赐《九成宫醴泉铭》拓本。我姑且认为他有三兄弟,因为他的名字中间是个仲字,排行老二。

家庭成员设定如下:

父:李延明,于阗镇守使,左耳垂总别着枚和田青玉耳珰,会说流利的粟特语与吐蕃话。

母:尉迟云容,本国王女,梳惊鹄髻时必插七宝佛塔金步摇,擅用佉卢文写药方。

长兄:李伯风(15岁),在敦煌龙兴寺习汉文典籍,袖中常备《切韵》残卷。

幼弟:李叔颂(7岁),能辨三十六种玉料鸣响,正跟着龟兹乐师学筚篥。

【按:名字与伯(嫡长)/仲(次子)/叔(幼子)的汉化伦理秩序与《诗经》风雅颂合拍】

授业师:张玄弼,原敦煌灵图寺抄经生,因用朱砂在《金刚经》旁批注汉诗被逐,山羊须里永远藏着沙枣蜜饯。

同窗:尉迟伽罗(仲雅表妹),发辫缀满玉髓珠,用金丝楠木镇纸压着的黄麻纸总画满菩萨璎珞;

安小郎(粟特商队幼子),羊皮纸写满波斯数字的边角,藏着父亲从碎叶城带回的琉璃算珠;

尉迟归鹤(于阗王嫡孙),腰间蹀躞带别着和田玉解结锥。

玉龙卷·惊鸿照影

玉龙喀什河的冰面裂开第三道纹时,李仲雅在碎冰里看见一双眼睛。

那是贞元十四年的上元夜,青玉案头的松烟墨突然凝成冰凌。他握着兔毫笔的手一颤,未写完的“癸丑”二字竟从桑皮纸上直立起来,像两柄出鞘的弯刀割破窗纸。墨色顺着月光游向昆仑山巅,在雪峰间勾出一位广袖高冠的虚影——那人身后隐约立着四位老者:竹冠老叟杖刻秦篆,采芝人衣袂绣满星斗。

“二公子!河神庙的铜雀灯灭了!”粟特仆童的惊呼声中,仲雅怀中的《尚想黄绮帖》摹本突然发烫。羊皮卷轴里渗出淡金色的血,在青砖地上蜿蜒成佉卢文字:“墨池开,四皓醒。”

敦煌卷·飞沙噬月

三百里外的莫高窟,李伯风正用紫英石粉修补《兰亭序》残卷。忽有沙粒从壁画飞天的指尖簌簌而落,在经卷上拼出“仲雅危”三字。他抓起案头刻驼铃的铜镇纸,却见纸中王羲之的“之”字化作白鹤,衔着半片带齿痕的玉镯破空西去。

夜半鸣沙如泣。伯风循着鹤影闯进藏经洞,守窟老僧的尸身竟坐在血绘的曼荼罗中央,掌心攥着片染墨的指甲——那分明是弟弟临帖时咬过的痕迹。

于阗卷·璎珞缚龙

尉迟伽罗拆散第七根发辫时,玉髓珠在银盘里跳成了星宿图。忽有墨香漫过琅玕馆的七重锦帐,她妆奁里的金步摇无风自动,在菱花镜上刻出《法华经》偈语:“是法住法位,墨池常寂灭。”

“阿姊!我的筚篥在哭!”李叔颂赤脚撞进佛堂,手中乐器的芦苇哨片正渗出黑血。伽罗将玉髓珠串抛向夜空,珠子突然化作三百六十颗火流星,照亮玉龙河面——但见仲雅立在冰窟中央,周身缠绕着墨色锁链,每道锁链上都浮动着《兰亭序》的残章断句。

碎叶卷·血饲狼毫

安小郎扑向燃烧的酒幌时,忽然听见“黄”字法帖中传来采药歌谣。泛黄纸页上浮现四位老者:两人对弈松树下,一人采药云崖间,还有位吹笛牧童——正是粟特壁画里的商山四皓传说。

“原来丝路上早传唱着四皓故事!”少年将血珠抹在“绮”字末笔,残帖突然舒展成秦岭地图,每道山纹都跳动着于阗玉的光泽。他冲出客栈时,碎叶城的烽燧正燃起狼烟。胡商们惊惶四散,唯有刻在酒幌上的“黄”字在火中不焚,反而舒展成一张泛黄的法帖——那正是二十年前消失在怛罗斯战役中的《尚想黄绮帖》真迹残页。

长安卷·笔撼天门

大明宫的铜漏将满之时,张玄弼在朱雀大街泼墨画符。朱砂混着昆仑雪水,在青石板上淌成血色谶纬:“一封朝奏九重天,墨池倒灌玉门关。”突然狂风大作,他怀中珍藏的王羲之《丧乱帖》摹本腾空而起,纸页间掉落半枚带牙印的沙枣蜜饯——正是当年逐出佛门时,偷偷塞给总角之龄的李仲雅的那颗。

昆仑卷·灵台照壁

霜降那日,李氏三兄弟背靠背立在墨池阵眼。伯风的《九成宫》拓本展开如金甲,仲雅的血书《兰亭序》悬作赤幡,叔颂的筚篥吹出梵音结界。尉迟云容割破手腕,以佉卢文血咒在虚空写下:“阿育王塔镇东南,黄绮归位墨池寒。”

墨魔现形刹那,三百年前的青衫客自《尚想黄绮帖》踏出,身后竟跟着四位鹤发老翁。为首者手持竹杖敲击冰面,杖头刻着“夏”字篆文;另一人广袖飘摇,襟上绣满“绮”字回纹——正是商山四皓中的夏黄公与绮里季幻影。

“小子且看!”王羲之狼毫点向仲雅眉心,墨色在空中勾出秦岭云海:“永和九年吾写《兰亭》,黄绮二老托梦教我‘曲水藏锋’之法。如今墨魔作祟,须借四皓采芝之手,重续文明根脉!”

夏黄公的竹杖突然生根,在冰面长成汉隶“绝轨”二字;绮里季抛袖化出漫天星斗,每颗星辰都是佉卢文的“缅”字变体。四道白须如银河垂落,将墨魔缠成茧蛹。

尾章·春帖映雪

元和元年元日,尉迟伽罗在补仁坊挂上桃符。安小郎的商队带来消息:碎叶城遗址长出了墨色莲花,花心结着《兰亭序》玉籽。李叔颂的筚篥谱被龟兹乐师谱成《墨灵破阵乐》,而伯风在敦煌洞窟深处,发现了用紫英石粉题写的汉梵双语偈语:“墨池非池,乃众生心镜;黄绮非人,实文明精魄。”

仲雅抚摸着玉镯走进学坊时,忽见案头墨莲中坐着四位老叟。夏黄公正用竹杖教佉卢文小妖写“和”字,绮里季却将龟兹乐谱改成了采芝谣。当西域月光漫过窗棂,四皓身影渐淡,唯留几茎白须在《尚想黄绮帖》上,化作“汉胡同源”的批注。玉龙河畔,采玉人的歌谣混着驼铃,将三百年前的永和雅集,酿成了新的丝路传说……

故事结束了,大家是不是觉得还有点意思?

无独有偶,好友的导师——中国人民大学历史学院教授孟宪实教授4月22日在光明日报撰文《丝绸之路:文明交流互鉴之路》提道:“文化交流如果不是相互的,交流与发展就无法持续。来自西域的文化,汇聚唐代长安,中国文化自然也会流入西域。唐朝经营西域,设立安西四镇,从而稳定了中国的西部边疆,为丝路畅通提供保障。虽然是中国内部,也有文化的涵化问题。唐代长安,从唐太宗时开始,就流行王羲之的书法,唐高宗、武则天都是王字的拥戴者。没有想到,在丝路南道的和田出土的唐代遗址麻札塔格中,竟然发现了王羲之的《兰亭集序》和《尚想黄绮帖》,虽然只是片段,但证明当时当地有人在用王羲之的字练习书法。这样事实具有的历史文化意义,绝不可能仅仅由书法史来证明。中国文化的重要因素,经由边疆地区的传递,最终完成跨文化传播,从而显现出世界性格局。”

说来说去,其实我想表达的中心意思就是——唐代西域于阗地区的汉文教育体系与中原高度同源,通过出土学生习字文书可证《兰亭序》《尚想黄绮帖》作为标准书法范本沿丝路西传,成为中原文化浸润西域的实证。

具体包含三层要义:

文书形制佐证教育规范:于阗出土的双面麻纸习字本(MT.b.006),正面《兰亭序》残存“放浪形骸之外”单字反复摹写,背面《尚想黄绮帖》残存“好之绝纶”单字练习,其“行尾附小字‘之’”的书写范式,与吐鲁番出土《论语》题记“补仁里李仲雅仿书”的格式完全一致,印证唐代西域书法教育严格遵循中原“临摹—复写”教学体系。

文书分布揭示传播路径:现存5件《兰亭序》写本(俄藏Dx.18943临本、国图BH3-7习字本等)与3件《尚想黄绮帖》写本(英藏M.T.095习字本等),集中出土于和田麻札塔格遗址。该地作为安西四镇驻军要塞,佐证武周时期(692年重置四镇后)三万汉军携家眷屯戍西域,将长安宫廷推崇的王羲之法帖同步带入边陲学童课堂。

书法范式成为文化纽带:西域学童重复摹写“之”“放”等特征字,不仅训练“永字八法”笔势,更通过《兰亭序》“一死生为虚诞”的玄理、《尚想黄绮帖》“绝轨犹追”的隐逸精神,完成对中原价值观的潜移默化。这种“笔墨载道”的传播模式,比单纯文字抄写更具文化渗透力。

注:

1.王羲之“尚想黄绮帖”中的“黄绮”,实际上应是“商山四皓”中的夏黄公与绮里季。

2.商山四皓,指秦末汉初隐居于商山的四位贤士:东园公、夏黄公、绮里季、甪里先生。故事中夏黄公(杖刻秦篆)与绮里季(衣绣星斗)为封印墨魔的关键人物,其采芝、弈棋的典故被重构为文明守护的象征(《史记·留侯世家》载吕后曾请四皓辅佐太子刘盈)。

3.于阗尉迟氏,于阗(今新疆和田)王族,唐时部分支系受赐李姓。文中“汉玉都督”为虚构官职,但历史上于阗王族确有汉化倾向,如后晋天福三年(938)于阗王李圣天遣使入贡中原。

4.粟特安氏,安小郎家族属粟特九姓胡之一,历史上粟特人以商队联通丝路。其琉璃算珠暗合粟特数学传统,而波斯水晶镜则映射粟特人擅长的占卜文化(见《粟特商人史》)。

5.怛罗斯战役,唐天宝十年(751),唐军与阿拉伯帝国阿拔斯王朝在怛罗斯(今哈萨克斯坦江布尔)交战,文中《尚想黄绮帖》真迹残页的流散即隐喻此战导致造纸术西传的历史事件。

6.玉龙喀什河,和田玉主要产地,古称白玉河。文中墨池冰封的奇幻设定,暗喻和田玉矿脉与书法文化通过丝绸之路的物质精神双重联结。

7.敦煌藏经洞,指莫高窟第17窟,1900年发现数万卷文书。故事中守窟老僧血绘曼荼罗的情节,影射藏经洞文书封存之谜。

8.佉卢文,古印度文字,曾在于阗、鄯善等地通行。文中尉迟云容用佉卢文写药方、血咒的情节,映射3-4世纪于阗佛教医学与世俗文书并存的史实(新疆尼雅遗址出土佉卢文医方木牍)。

9.筚篥,龟兹(今库车)传入的簧管乐器。李叔颂吹奏梵音结界的设计,既符合唐代“胡部新声”的流行,又暗合佛教音乐《羯鼓录》中“龟兹部”的记载。

10.璎珞,佛教七宝饰物,尉迟伽罗的玉髓珠串化火流星封印墨魔,呼应《法华经》中“璎珞庄严”的护法意象,同时融合于阗玉文化特质。

11.癸丑年,历史上王羲之书写《兰亭序》的永和九年(353)即癸丑年。文中贞元十四年(798)与元和元年(806)的虚构癸丑灾厄,构成每53年一轮回的天干地支谶纬体系。将历史上的永和九年(353)与唐永贞元年(805)勾连,间隔恰为452年(4×113),正合《兰亭序》二十八行、三百二十四字之数。

一、多维叙事织就的丝路图谱

这篇作品以考古发现为经、文学想象为纬,构建起多维度的叙事空间。从真实存在的李仲雅习字残片出发,作者在历史档案的褶皱处种下文学想象的种子——借由斯坦因盗掘文书的编号、吐鲁番出土文献的形制、安西四镇驻军史实等具体坐标,虚构人物的生命轨迹获得了沉甸甸的历史质感。这种虚实相生的叙事策略,恰似文中反复出现的佉卢文与汉隶并置的意象,让学术考证的严谨性与文学想象的飘逸性在文本中达成了精妙的平衡。

二、奇幻美学中的文明密码

作者创造性地将书法元素转化为奇幻符号系统:王羲之的“之”字化鹤、墨色锁链浮现《兰亭序》残章、商山四皓的星斗绣纹等设定,实则是将书法艺术解构为流动的文化基因。当松烟墨凝结的冰凌割破窗纸,当《尚想黄绮帖》渗出淡金色血液,这些超现实场景本质上是对文明传播的诗意转译——文字跨越时空的穿透力,笔墨浸透纸背的文化韧性,在此获得了极具张力的美学呈现。这种将文化符号具象化为灵性存在的写法,让静态的历史文物在叙事空间中获得了生命律动。

三、隐喻体系里的文明对话

文本中精心设计的文化混融意象构成深层隐喻网络:尉迟王族血脉中的汉玉青珰与佉卢文药方,粟特商队的波斯算珠与长安拓本,龟兹筚篥与梵音结界的共鸣,都在演绎着丝绸之路上的文明化合反应。最具深意的是商山四皓形象的跨文化重构——本是中原隐逸文化象征的四位老者,在粟特壁画传说中重生,最终通过王羲之的笔墨显灵于西域冰原。这种多重文化层累的圣像塑造,暗示着文明传播中必然经历的在地化蜕变。

四、历史诗学的当代启示

结尾处孟宪实教授的论述并非简单的学术背书,而是将文本提升到了文明方法论的高度。当故事揭示“墨池乃众生心镜”的禅机时,我们看到的不仅是唐代西域的汉文教育体系,更是对文明交流本质的深刻隐喻——真正的文化传播绝非单方面的灌输,而是如同文中的墨色莲花,既要在异质土壤中扎根生长,又能通过玉籽将文化基因带回源头。这种双向动态的传播模型,为当下跨文化交流提供了极具启发性的历史镜鉴。

这篇作品以其独特的叙事实验证明:历史考证可以成为文学想象的催化剂,学术发现能够化作诗性智慧的培养基。在出土文书的字缝间,在玉龙河的碎冰里,在敦煌壁画的飞沙中,作者为我们重构了一条流淌着文化精魄的灵性丝路,让千年前的笔墨呼吸重新激荡在现代读者的文化基因之中。小迪

放大

放大