古代于阗,是丝绸之路南道重镇,重要的丝绸集散地。张骞凿通西域,丝绸之路开通。约公元3世纪,中原地区先进的养蚕缫丝技术传入于阗,于阗丝绸贸易随之兴旺。两汉至魏晋南北朝时期,于阗丝绸贸易更加繁荣,唐代进入鼎盛时期。那么,于阗是从什么时候传入蚕桑的?在蚕桑业发展的历史进程中又有什么传奇故事?在这片绿洲上催生与融合了怎样的文化形态?让我们徐徐展开历史文化长卷,回味那段充满神奇色彩的蚕桑往事。

蚕桑技术的西渐之路

养蚕和植桑都发源于我国,我国是养蚕最早的国家,其历史可以追溯到距今5000—6000年以前。黄河流域、长江流域的一些地方,早在史前时代就已养蚕取丝织帛。中原地区生产的织锦、绫、罗、绢、纱、绮等通过丝路商队运往西域,再通过西域转销至巴克特里亚、粟特、贵霜王朝以及更遥远的罗马帝国,并对西方世界产生了深远的影响。丝绸是丝路贸易中最靓丽、也最具传奇性的商品。

丝绸与桑籽是如何传入西域的?这里有一个美丽的传丝公主的故事:

西域一个叫瞿萨旦那的城邦国(于阗),当时这里的人们并不会种桑养蚕,他们听说东边有个国家善于种桑养蚕,就多次派遣使者前去求蚕种和桑籽。但东国国王说什么也不愿意,甚至还下令严禁蚕种和桑籽出口。瞿萨旦那国的国王没有办法,只好派使节到中原求婚,中原统治者为了维护边疆的稳定,便答应了。瞿萨旦那国王于是挑选了几个精明能干的使者和迎亲侍女,嘱咐他们一定要请求公主带些蚕种和桑籽来。

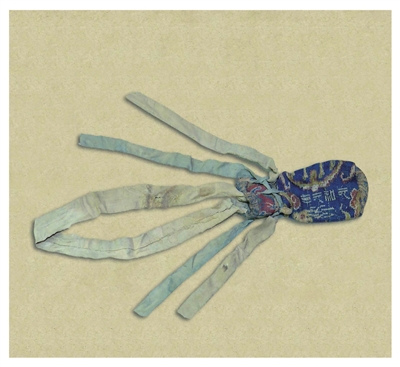

中原公主对于远嫁西域心生惆怅,但是瞿萨旦那国使节给公主呈上了国王画像,画像中国王英俊的样貌打动了公主。此时使节便对公主说:本国的国王年轻能干,而且国家也很富有,公主嫁过去之后一切都可按照中原的生活方式生活,唯一遗憾的是本国没有蚕种和桑籽,怕以后公主和后世子孙没有丝绸可穿了。于是公主将蚕种和桑籽藏于父皇赏赐的凤冠里,躲过了边关检查。就这样蚕种与桑籽被带入了瞿萨旦那国(于阗国),也是从那个时候开始,西域就有了种桑养蚕的技术。

于阗的丝绸产业发展

大约在3世纪,于阗人也学会了养蚕缫丝技术。中原地区饲养家蚕、缫丝织造一系列生产技术传入西域。这之后,于阗的丝绸业发展一直良好,于阗本地特有的丝织品称为丝绸,是于阗百姓贸易的货物,也是主要的税物和贡品。丝是丝绸产业中的基础,丝绸的生产,包括几个最重要的环节,首先是养蚕,其次是缫丝,再是织成丝绸,中间还包括染色,或者加入一些特殊的工艺,例如织花、压花等等。其中,养蚕是第一步。

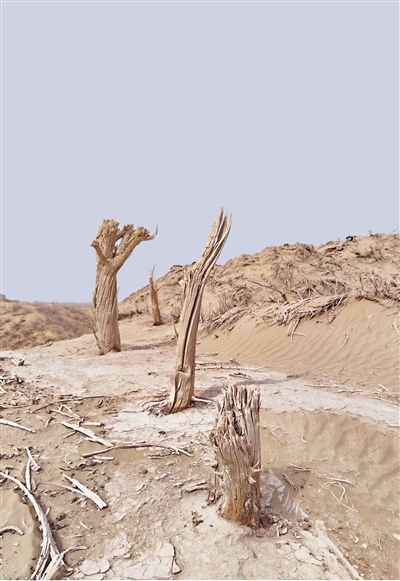

1980年,新疆博物馆与和田地区文管所组成的联合考古队曾在尼雅遗址发现一枚蚕茧,这枚蚕茧是蚕化蛹之前吐丝所结成的外壳,年代为汉晋时期。养蚕需要桑树,桑叶为蚕的最好饲料。种桑用以获得蚕茧中的丝,历来是桑树经营的主要目的。从桑叶到蚕丝,再到丝绸,需要大量的桑叶。1988—1997年中日联合考察队考察尼雅遗址,曾发现多处干枯的桑树。这些桑树主要分布在聚落遗址周围,属人工栽培。尼雅遗址发现蚕茧以及遗址内枯死的古桑树是目前所知新疆地区最早的养蚕缫丝相关的资料,证明汉晋时期的精绝人已开始采桑育蚕。

唐代桑租契约的发现

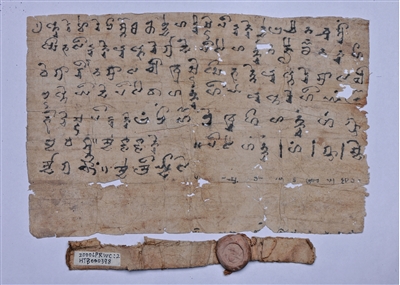

2000年,和田博物馆陈列展期间,来了一个名叫尼扎木丁的银匠,他带来了两件泥封纸质文书,一件已启封打开,一件泥封完好。他说这两件文书是洛浦县恰尔巴格乡一个养骆驼的农民在热瓦克佛寺北部沙漠中发现的。

后据西域历史语言学家、北京大学外国语学院教授段晴解读,已启封的文书为于阗文“思略租赁桑树契约”文书,长27.5厘米、宽17厘米,记载了关于杰谢(今丹丹乌里克遗址)萨波思略向当地工匠汉卡(Hanka)租赁桑树的契约,租期1年,租金为丝绸3匹,末尾附有汉卡以及知见人的画指。思略有时自己也放贷给杰谢百姓获利。他曾多次向他人租赁桑树,每次租期1年,故其家中应是长期经营桑蚕业。桑叶自然是用来养蚕织丝。可见当地曾广植桑树,桑叶竟然也成了市场上的热销货,贩卖者获利可观,也由此显示出该地丝织业的普遍存在和繁荣。

和田出土的编号Sip 103.16于阗语文书记载,思略(公元785年后任杰谢镇的乡官)购买了桑树叶30捆,转手倒卖,即赚得两块衣料钱。另一件编号Sip 103.31于阗语文书则记载,Punargam将要运送30捆桑树枝叶到首领思略那里,10捆桑树枝叶(每捆枝干大小粗细如手指)“其利在两只羊之上”。由于种植桑树获利丰厚,以至于桑树需要自己的“嫡亲兄弟看管”。文书还记录了唐代杰谢镇官员思略多次向他人租赁桑树的具体内容,每次租期一年,标注了数量、租期、租金、甲乙双方和见证人等情况。该租赁桑树的契约反映了和田植桑养蚕业的繁荣,是于阗基层民众生产生活的生动写照。

植桑的文化意蕴

桑树满足了人们“衣食住行医”等多种需求。中国是有文献记载最早栽培桑树的国家。在甲骨文中就已经出现“桑”字的不同字形,先秦以来的文献开始出现了许多关于桑的记载。中国古代的《汜胜之书》《农桑辑要》《齐民要术》《农政全书》等诸多著作都记录了桑的栽培技术,许多史志中也收录了有关蚕桑经济的文献。因为养蚕、植桑而兴起的桑蚕文化,孕育了桑的各种典故、意象。桑树作为人们心中的神树,推动着中国农耕文化的发展。在那个时期,帝王举行的祈福仪式也多会选择在桑林中进行。这一点在一些影视作品里也反映了出来。究其原因,或许是因为桑叶采了可以再生,而且桑树所结的果子桑葚又是多子的象征。

汉代,桑树栽培已遍及中国,尤以中原地区最为繁盛。到唐代,于阗“俗机巧,工纺绩”,丝织业相当发达,各村镇经常将丝织品作为贡赋。

桑树素有“东方神树”之美誉,因其承载着源远流长的文化记忆与物质力量。作家沈苇写道:“一株桑树站在那里,如同站在已逝的时光中。每株桑树都是丝绸之路的一个起点,也是丝绸之路的一位守护者。没有桑树的丝绸之路是荒凉的、断裂的、失落的。桑树,无疑是丝绸之路上最美的植物象征。”

于阗蚕桑的传承与新生

五代时期,于阗丝织业繁盛,所产绵绫畅销沙州(今甘肃敦煌)等地。创作于9世纪末10世纪初的沙州民谣《谒金门·开于阗》首句便是 “开于阗,绵绫家家总满”。元代,中央政府专门在斡端(今和田)设立“染织局”,生产“捻金番缎”,专供大都宫廷所用。清朝收复新疆后,在新疆大力推广种桑养蚕,首任巡抚刘锦棠还发布了鼓励民间植桑养蚕的公告。1907年(光绪三十三年),新疆布政使王树枬派遣懂养蚕缫丝的流放官员赵贵华到和阗复兴蚕桑业。据1911年统计,和阗直隶州共有桑树200万株,生丝占全疆35万公斤的一半,远销英俄等国13.5万公斤。和阗织绸机户达1200余家,艾德莱斯绸闻名遐迩,进贡清廷。清代萧雄写有记和阗桑事的《蚕桑》诗:“绿帕蒙头手挈筐,河源两岸采柔桑。此中应有支机石,织出天孙云锦裳”。

维吾尔农家大门口两边、庭院植桑的传统延续至今,桑果可食用、配药和酿酒,枝条用来编筐,桑木制作民间乐器、木碗和家具。在和田以桑树皮为原料制作的桑皮纸也很有名,和田桑皮纸制作技艺已成为国家级非物质文化遗产。

时至今日,和田的蚕桑产业在古老的土地上焕发出生机和活力。和田不仅延续着千年以来的种桑、养蚕、织绸传统,更将这项技艺与文化旅游、乡村振兴紧密结合。艾德莱斯绸以其绚丽的色彩和独特的纹样走向国际舞台,桑皮纸制作技艺在当代艺术与文创设计中获得新的应用。和田绿洲既守护着丝路文明的记忆,也在新时代织就着一幅绵延不绝、光鲜靓丽的丝绸画卷。

放大

放大